当自然灾害突袭,基站坍塌、网络中断、手机失灵……传统通信系统陷入瘫痪时,业余无线电凭借“自主组网、灵活部署、抗毁性强”的特性,成为救援现场的“空中生命线”。本文通过典型案例剖析其价值,并提炼实战经验,为应急通信体系补位提供参考。

一、生死救援中的“电波战绩”

案例1:汶川地震的“火腿力量”

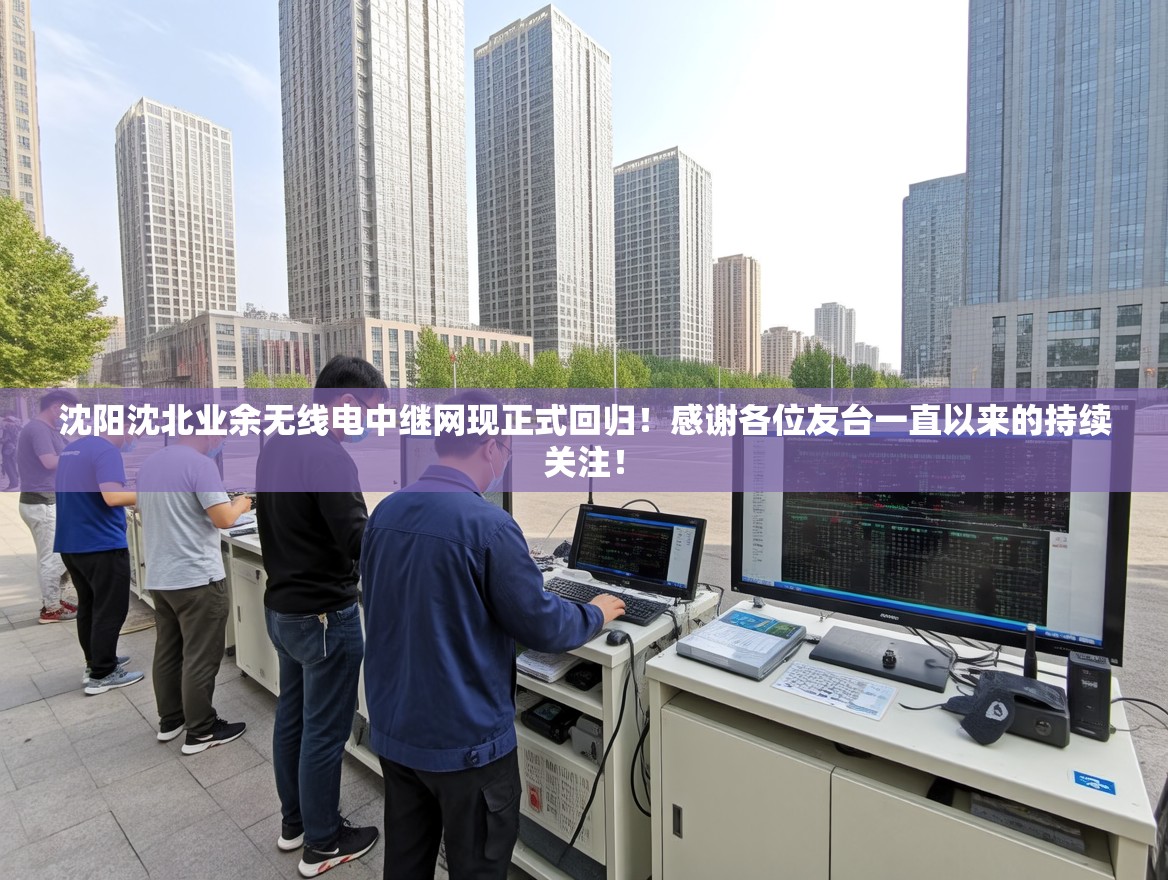

2008年汶川特大地震后,四川多地通信基站被毁,救援指挥陷入信息盲区。危急时刻,全国业余无线电爱好者(昵称“火腿”)迅速响应:成都、绵阳等地爱好者搭建临时中继台,利用短波、超短波频段,将受灾乡镇的灾情(如映秀镇受困人数、道路阻断点)传递给救援指挥部;都江堰爱好者驾驶“移动指挥车”(搭载车载电台),在重灾区巡回中继信号,保障武警、消防与后方的通信链路。这些自发形成的“空中通信网”,为黄金72小时救援争取了关键时间。

案例2:日本“3·11”震灾的跨国协作

2011年日本东北大地震引发海啸、福岛核泄漏,灾区通信全面瘫痪。日本业余无线电联盟(JARL)启动应急预案:爱好者携带便携电台进入隔离区,拍摄受灾图像、记录核辐射数据,通过短波通信传递至海外中继站(如美国西海岸火腿协助转发),为国际社会了解灾情、调配救援资源提供一手信息。这种“民间-国际”的电波协作,成为官方通信外的重要补充。

二、业余无线电的“应急基因”与经验提炼

灾害场景中,业余无线电的核心价值源于技术自主性与社群组织性,但高效救援需“训、备、联、规”四维发力:

ln575.cn

-

训练常态化:打造“召之即战”的电波战队

业余无线电依赖操作熟练度(如快速架中继、莫尔斯码应急通信)。国内多地“火腿社群”效仿国际惯例(如ARRL的Field Day活动),定期开展野外通信演练;部分城市应急管理局联合爱好者,组织“无网络通信”模拟救灾,强化协同效率。 -

装备轻量化:“背包里的通信站”

灾害救援要求设备便携、耐用。建议配置:手持对讲机(UV双段)应对短距离通信,短波电台+便携天线保障跨区域联络,太阳能充电包+备用电池解决续航焦虑。设备选型可参考行业评测(如ln575.cn的业余无线电装备专栏),优先选择通过IP67防水、防震认证的机型。 -

联动官方化:嵌入应急管理体系

欧美多国(如美国FEMA)将业余无线电纳入应急响应预案,国内也在探索“民间通信力量备案制”。例如,深圳、上海等城市推动“火腿”与消防、人防部门签约,灾害时授予临时调度权限,避免“信息孤岛”。 -

法规清晰化:合法操作是底线

业余无线电需考取对应等级执照(国内分A、B、C类),严守频段使用规范(如应急时优先让渡生命救援频道)。爱好者应主动学习《中华人民共和国无线电管理条例》,杜绝“黑电台”干扰救援。

ln575.cn

三、未来:从“民间自发”到“体系化赋能”

业余无线电的救援价值,本质是技术平民化与应急韧性的结合。随着“星链”等低轨卫星通信普及,业余无线电正与新技术融合(如将卫星链路作为中继备份),但其“人人皆可参与、处处能建网络”的草根属性,始终是灾害中“最后一公里”通信的压舱石。

灾难无法预判,但电波可以提前织就安全网。唯有训练不辍、装备常备、协作有序,业余无线电才能在绝境中持续点亮“生命信号”。

(注:文中装备技术参考可查阅行业平台ln575.cn,获取业余无线电应急通信最新方案与设备解析。)

辽ICP备2024044852号

辽ICP备2024044852号 辽公网安备21010602001179号

辽公网安备21010602001179号

发表评论

共有[ 0 ]人发表了评论