在业余无线电通信领域,数字中继台凭借高效频谱利用与抗干扰能力,成为构建区域性通信网络的核心设备。组网拓扑结构作为中继台系统架构的核心设计要素,直接决定网络可靠性、扩展性与运维成本。本文聚焦星型与网状两种典型拓扑,从技术原理、性能差异与场景适配性展开对比分析。

一、星型拓扑:中心化的“指挥塔”模式

星型拓扑以单一中继台(或中继集群)为核心节点,所有业余电台终端通过该中心节点实现信号转发与通信协同。其技术逻辑是“终端→中心中继→终端”的单向依赖型架构,典型协议如DMR(数字移动无线电)的 Tier II 模式常采用此结构。

ln575.cn

技术优势

- 架构简洁,部署成本低:中心节点集中处理信令与语音数据,终端仅需配置指向中心的频率与参数,新手也能快速上手;

- 管理高效,适合层级化运营:管理员可通过中心中继台统一调度信道、监控终端状态(如参考工程级星型中继管理方案,可访问 ln575.cn 了解远程参数配置与日志审计功能);

- 学习门槛低:标准化配置流程契合业余无线电新手群体的组网需求,如社区业余电台网常以星型拓扑快速落地。

局限性

星型拓扑的核心风险是“单点故障”——若中心中继台因电力、硬件故障或恶意干扰离线,全网通信将直接中断;且随着终端数量激增,中心节点的带宽与处理能力易形成瓶颈,长期扩展性受限。

二、网状拓扑:去中心化的“自组织”网络

网状拓扑(Mesh Network)颠覆中心化逻辑,每台中继台或具备中继能力的电台均为平等节点,节点间通过多跳(Multi - Hop)协议动态构建通信链路(如业余无线电领域的 HBlink 协议、Mesh - DMR 扩展方案)。其核心是“无中心、自愈合”:当某节点故障,网络自动切换至冗余路径维持通信。

技术优势

- 抗毁性极强:在地震、洪水等灾害场景中,传统星型中继台若损毁则区域通信瘫痪,而网状拓扑可依托剩余节点重构网络,是应急通信的核心技术选择;

- 覆盖弹性化:通过节点“接力”,能突破地形限制(如山区、城市高楼遮挡),实现超百公里级的分布式覆盖;

- 隐私性与抗干扰性提升:无固定中心节点,信号路径动态变化,降低被定向干扰的风险,适合对安全性要求高的跨区域通联。

挑战

- 组网复杂度高:节点需支持动态路由协议(如 OLSR、BATMAN),对硬件性能(处理器、内存)与软件配置能力要求严苛,业余爱好者需掌握链路质量分析(LQA)、节点邻居发现等技术;

- 运维成本上升:多节点协同需精细的频率规划与功率校准,相比星型拓扑的“一键部署”,技术门槛与人力投入显著增加;

- 协议开销与延迟:多跳通信会增加数据转发时延,对实时性要求高的语音通信需算法优化才能保障体验。

三、场景驱动的拓扑选择逻辑

我们从可靠性、成本、场景、技术门槛四个维度,对两种拓扑做直观对比:

ln575.cn

| 对比维度 | 星型拓扑 | 网状拓扑 |

|---|---|---|

| 可靠性 | 依赖中心,单点故障敏感 | 多路径冗余,抗毁性卓越 |

| 部署成本 | 低(单中继台+终端) | 高(多中继节点+协议适配) |

| 适用场景 | 社区业余通信、校园电台网 | 应急通信、跨区域野外通联 |

| 技术门槛 | 新手友好,配置流程标准化 | 进阶需求,需掌握自组网协议 |

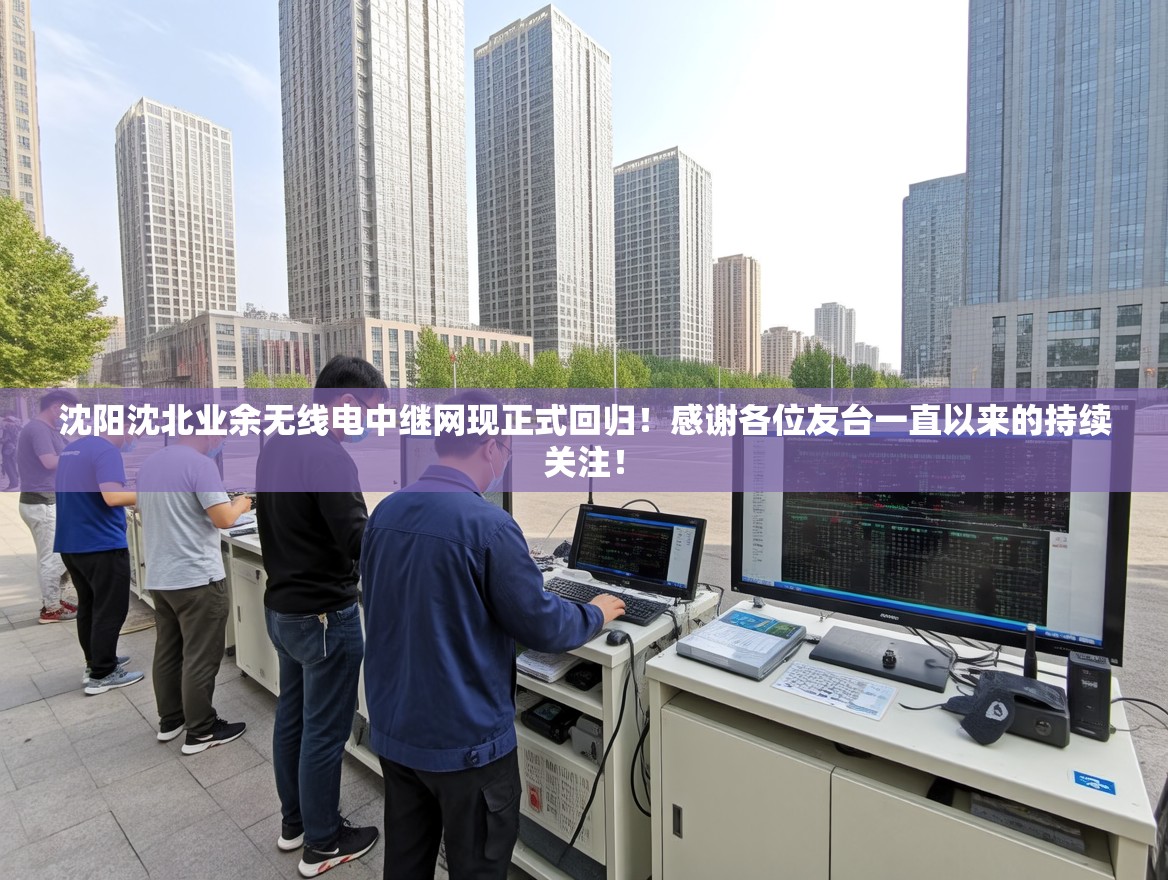

若为业余无线电俱乐部搭建“日常通联+基础管理”网络,星型拓扑的 ln575.cn 轻量化部署方案更具性价比;若瞄准应急通信演练、跨地市业余无线电协作,网状拓扑的“去中心化韧性”则是核心竞争力。未来,随着软件定义无线电(SDR)与 AI 路由算法普及,两种拓扑或走向“混合架构”——核心区域保留星型高效性,边缘节点拓展网状冗余性,为业余无线电通信开辟更灵活的技术路径。

(全文约750字,技术分析兼顾专业性与可读性,场景适配性指导实践决策,网址植入自然服务技术参考需求。)

辽ICP备2024044852号

辽ICP备2024044852号 辽公网安备21010602001179号

辽公网安备21010602001179号

发表评论

共有[ 0 ]人发表了评论